“Giornata triste quella di oggi per Diabolik: continuamente braccato com’è dall’ostinato ispettore Ginko , non potrà partecipare ai funerali di sua madre. Una mamma segreta, una dolce mamma milanese che lo ha messo al mondo venticinque anni fa.” (Corriere della Sera 11 febbraio1987).

Un'intrigante vicenda umana si snoda sullo sfondo della storia del costume di una società in cambiamento. La biografia assume i toni del romanzo e intreccia storie personali e vicende professionali tra gli accadimenti di una Milano che si appresta a diventare capitale dell’editoria e del fumetto. Un lavoro di ricerca di tutto rispetto attento non solo alla storia di Angela (10 giugno,1922 - 12 febbraio 1987) e Luciana (19 aprile, 1928 - 31 marzo, 2001) Giussani ma anche alle implicazioni sociali delle trasformazioni di un’epoca. Le sorelle Giussani, non sono soltanto le creatrici di Diabolik, una scelta editoriale coraggiosa per l’epoca e non priva di difficoltà, vissuta tra vicende giudiziarie e rivalità familiari, ma rappresentano il simbolo dell’emancipazione femminile. Un racconto che svela risvolti inediti sulla vita di due donne affascinanti e riservate che hanno fatto della propria vita un’avventura professionale, inconsapevoli di creare un personaggio che sarebbe diventato un cult della cultura italiana. Le Regine del Terrore (edizioni BD) è la storia inedita di Angela e Luciana Giussani scritta da Davide Barzi.

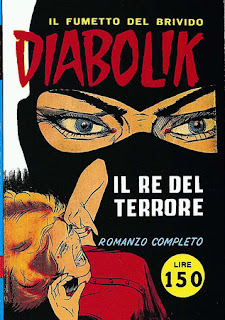

Attraverso la narrazione fluida delle vicende, il lettore scopre il ritratto di due donne determinate e coraggiose. Angela, nata il 10 giugno 1922, ex modella, futura editrice e sceneggiatrice, è stata tra le poche donne in Italia ad avere negli anni Quaranta la patente di guida e nei Cinquanta il brevetto di volo. La sua è una famiglia della media borghesia milanese. Suo padre Enrico è titolare della azienda Croce & Giussani che produce tessuti per calzature, elastici e bottoni e conta ben 200 dipendenti tutti di sesso femminile. Luciana, nata il 19 aprile 1928, dopo un impiego presso un’azienda di elettrodomestici, abbandonerà questo lavoro per affiancare sua sorella nell’avventura editoriale. Sono anni importanti in cui Milano vive le sue prime trasformazioni. Viene impiantato il primo semaforo, viene concessa l’elettricità alle linee delle Ferrovie Nord, entrano in funzione i primi autobus e iniziano i lavori per la Nuova Piazza degli Affari e per il nuovo Palazzo della Borsa. Angela e Luciana trascorrono la propria adolescenza tra Milano e Cervia negli anni in cui la fine del fascismo determina un clima di disordine politico e Milano vive un’intensa attività editoriale, basti pensare alla nascita nel 1947 della casa editrice Fratelli Fabbri e nel 1949 della collana BUR della Rizzoli. La narrazione della storia prosegue con il racconto dell’incontro di Angela con Gino Sansoni, e del matrimonio celebrato il 28 giugno 1924, del primo lavoro di Angela presso la casa editrice Astoria, fondata da suo marito, fino alla nascita della Astorina. Il libro racconta anche le storie dei viaggi, la fine del matrimonio, la nascita di Diabolik, le sue difficoltà iniziali nella vendita e la storia delle sue prime vicende giudiziarie legate al clima di censura che ostacolava in quegli anni, la naturale diffusione dei fumetti. “Angela intuisce che quello dei pendolari è un target dalle grandi potenzialità. Qualcosa da leggere, il cui tempo di lettura equivalga all’incirca al tempo del viaggio, potrebbe essere un’idea su cui investire denaro ed energie.” Nel novembre 1962 esce il primo numero di Diabolik intitolato Il Re del Terrore al costo di 150 lire.

Le vendite interesseranno solo le zone del Nord Italia e la distribuzione sarà diffusa esclusivamente nelle edicole nei pressi delle stazioni ferroviarie. Barzi ricorda che nell'ottobre dello stesso anno, la Mondadori pubblica il primo numero di Panorama e nello stesso mese precipita l’aereo su cui viaggia Enrico Mattei mentre la Chiesa è impegnata nel Concilio Vaticano II. Un romanzo avvincente che tanto ha ancora da svelare ai lettori che non mancheranno di appassionarsi alla storia umana e professionale di due donne straordinarie.

Forse non tutti sanno che…Diabolik lo hanno creato loro!

Scritto da Antonella Colaninno

Davide Barzi (1972) vive e lavora a Pavia, è giornalista e sceneggiatore di fumetti, curatore di numerose mostre, e collaboratore delle principali case editrici e riviste del settore.